在本文中,盧加諾神學院教義神學教授塞拉菲諾·蘭澤達神父(Fr Serafino Lanzetta)就《信眾之母》(Mater Populi Fidelis)引發的爭論發表了自己的看法。他回顧了在以弗所解決的第一次重大聖母論爭論。今天,正如當時一樣,輕視聖母瑪利亞的角色會導致對基督真理的誤解。

信理部發表的《Mater Populi Fidelis》說明文件,以及安多尼奧·斯塔利亞諾主教閣下在《羅馬觀察報》(L’Osservatore Romano)和《每日指南針》(Daily Compass)上的相關發言,在深化有關童貞聖母瑪利亞之論稱號的聖母學方面,具有相當重要的教義教義方面,具有相當重要的教義。最值得注意的發展在於:直到不久之前仍局限於專家所熟知的一小塊神學領域中的「瑪利亞的共救贖與中保角色」,如今已開始在天主子民中引發廣泛關注。一場全新而極具潛力的討論正在形成中。我們不應阻止這一正在展開的反思,相反,應重新啟動、並強調上述宗座神學院院長之分析中所浮現出的關鍵要點。

斯塔利亞諾蒙席的反思顯然採取了一種人類學取向。與其說瑪利亞是透過與基督一同「補償」──即以法庭式的贖價邏輯支付代價,從而為安瑟爾莫式的替代性受苦神學發聲──不如說瑪利亞是那一位接受基督之愛的人,她讓自己被這愛所轉化,並將之傳遞給信徒。瑪利亞當然是獨一無二的,但她的獨特性並不在於她的行動,而是她的接受性。她是基督之母,也是最早被救贖者。她以一種獨特的方式被救贖,卻毫無僭越之意。她是救贖的典範,僅此而已。然而,如果我們從厄弗所大公會議(431年)的信理出發,就不能滿足於一種純粹「接受式」的聖母學模式,因為這種模式最終會將童貞瑪利亞歸結為聶斯多略所偏好的「基督之母」(Christotokos),因為這個模式最終會將童貞瑪利亞歸結為聶斯多略所偏好的Christotokos,而非聖亞歷山大里亞的濟利祿所辯護的Theotokos及Dei Genitrix(天主之母)。

事實上,關於瑪利亞參與救恩工程的討論,必須與這一首要且重大的聖母學爭論相聯繫;該爭論正是透過「天主之母」的信理而得到解決。瑪利亞是天主之母,而不僅僅是基督之母,儘管她所生的是祂的人性。母性指向的是位格,而非本性。由於在耶穌內只有一個神聖位格,而非聶斯多略所設想的兩個,因此瑪利亞是聖子的母親;這位聖子是按照人性而生的。由此,瑪利亞是 Dei Genitrix,而非 Christi Genitrix。後者聽起來或許較不冗餘、更具人類學色彩,但它並未表達信理的真理。順帶一提,「天主之母」這個稱號其實比「共救贖者」更難被接受——就連聖公會牧師 E. B. Pusey在受到聖若望·亨利·紐曼的指正時,也不得不意識到這一點。

當他們發現你與教父們一同稱她為「天主之母」、「第二厄娃」、「眾生之母」、「生命之母」、「曉明之星」、「奧秘的新天堂」、「正統信仰的權杖」、「全然無玷的聖德之母」等等時,他們必然會認為,縱使你抗議不應稱她為「共同救贖者」或「女司祭」,這樣的抗議也不足以補償你所使用的這些語言。

聖若望亨利紐曼致聖公會牧師E.B. Pusey的書信

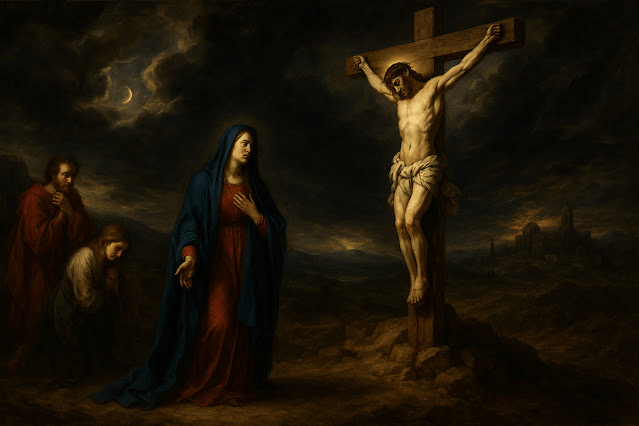

捍衛 Theotokos,並將瑪利亞置於「降生聖言的位格性秩序」中——這是一個因其天主母性而被賦予、並由恩寵使其結實的獨特恩寵秩序——意味著拒絕一種在理性層面上似乎更合理、但在現實中卻不真實的極簡主義。聶斯多略所追求的並非事實本身(res),而只是表達方式。然而,問題的核心首先是基督論的,而非聖母論的。身為天主之母,瑪利亞維護了聖言位格的統一性,也維護了基督自童貞女所取之人性的真實性。這避免了「兩個兒子」這一嚴重錯誤,正如聖濟利祿在其致聶斯多略的第二封信中所反覆強調的那樣,而該立場也為大公會議所接納。當我們正確理解瑪利亞的共救贖時,會發現一種類似的情形。童貞瑪利亞幫助我們調和救贖的神聖真理與不可或缺的人類貢獻:首先是耶穌的人性,其次是瑪利亞本身。她並非僅僅是救恩的接受者,而是憑藉她與主之間的母性紐帶,成為在基督內、並為基督而工作的積極參與者。因此,在維護「藉著血肉而完成的救贖」這一真理的同時,童貞瑪利亞以一種獨特但仍屬類比的方式,預示了其他一切人類在基督救恩中透過功績而進行的協作性參與。否認瑪利亞真實而積極的共救贖,最終將導致對「功績」教義的否定——即對人類在恩寵中真實地與基督的救恩相聯合、並與之合作這一教義的否定。

這一討論的關鍵問題無疑是本體論性的。我們必須聚焦在「參與救恩」的形上層面:在我們的情境中,「參與」究竟意味著什麼?它意味著與基督合作、以完成救恩的能力。人在祂的恩寵召叫之下、並由祂的愛所賦能,得以在基督內為自己及他人的救恩而合作。參與,首先在於那位召叫並賦能者所賜予的恩寵;而參與者則在此工程中貢獻其自身所有:自由與功績。儘管受造物之間因功績與尊位而存在參與的層級,但並無必要刻意淡化這些差異,因為在最終意義上,並不存在一種「漸進式」或「量化」的參與。形而上學不應轉化為一種數量理論,用以釐定瑪利亞或其他受造物參與的最低程度,彷彿這樣會幹擾基督的工程。

形而上學意義上的參與,本身就意味著參與者在因果上依賴那位準許其參與者。換言之,參與本身就是依賴與隸屬。作為受造物,瑪利亞因參與存在而依賴造物主;她完全地參與存在,如同其他一切受造物各按其存在能力而參與存在一樣。身為天主之母與共救贖者,瑪利亞以其身為母親與新厄娃的全部能力,參與她聖子的救贖工程。這獨特而不可企及的參與,正是建立在前述兩種獨特的救恩論內涵之上。身為天主之母、並作為真正亞當的靈魂伴侶,她的參與非但沒有削弱聖子的先行性與卓越性,反而彰顯了這一點。瑪利亞並非對基督構成威脅;她是以最卓越方式光榮祂的母親。稱她為「共救贖者」,正是承認她憑藉其獨特的恩寵,在救贖工程中以積極而形而上學的方式進行獨特合作。我們既無需去釐定瑪利亞參與救恩的「最小程度」,也無需刻意使她顯得盡可能「不同」。這種差異性,無論大小,並不在於行動本身,而在於她的存在方式,在於她對恩寵的參與,而非所完成行動的數量。

這或許也能最終澄清另一項在討論中頻頻被提出、幾乎被用來以一種極不合乎共議同行精神的方式終止對話的論點:「瑪利亞不可能是共救贖者,因為她自己也需要被救贖。」一個人怎麼可能在被救贖的同時又參與救贖?這似乎構成一種「無法成立的矛盾」。但事實上並非如此,因為瑪利亞的救贖處於一個更高、更早的形而上學參與層面,先於她作為共救贖者的角色。正如「無原罪始胎」信理所教導的那樣,瑪利亞是以 singularis modo 被救贖的;她以一種只適合於她的方式被救贖。她因基督恩寵的特殊特權而免於原罪。的確,瑪利亞領受了其他任何受造物都不具備的獨特特權:無玷、無罪。這賦予她在本體論上的能力,使她能與基督一同踏碎地獄之蛇的頭,並在整個人類的救贖中承擔角色。若瑪利亞確實因其「無玷之母性」而在存在層面上參與恩寵與救恩,那麼她也必然是恩寵與救恩的中保。這正是神學術語「共救贖者」所要表達的意義。